フォークリフトのバッテリー寿命を縮める最大の原因とは?

はじめに

皆さんこんにちは!

「最近、バッテリーの持ちが悪くなった気がする…」「昨日フル充電したのに、もうバッテリーが切れた…」そんな経験はありませんか?

フォークリフトのバッテリーは、現場の稼働を支える”心臓”のような存在です。

実は、バッテリー寿命原因の95%は「使い方」で決まります。その代表的な原因が「過放電劣化」です。

本記事では、過放電劣化が起こる仕組みを解説し、バッテリーの特性を踏まえた運用方法をご紹介します。バッテリー寿命の延長・コスト削減のヒントに是非ご活用ください。

この記事のポイント

この記事では以下のポイントを解説します。

- 鉛バッテリー寿命が短くなる理由

- 鉛バッテリー寿命を縮める使い方

- 鉛バッテリーを長寿命にする方法

- 過放電を防ぐ充電タイミングとは

- 最適な充電運用による延命のワザ

もしバッテリー寿命が短いと感じている方、

あるいは今は問題ないけれどもっと長く使いたい方は、

本記事で紹介する運用方法が参考になります。ぜひ最後まで読み進めてみてください。

バッテリー寿命が短い背景

「過放電劣化」とは?

過放電劣化とは、バッテリーを使いすぎることによって起きる劣化を指します。

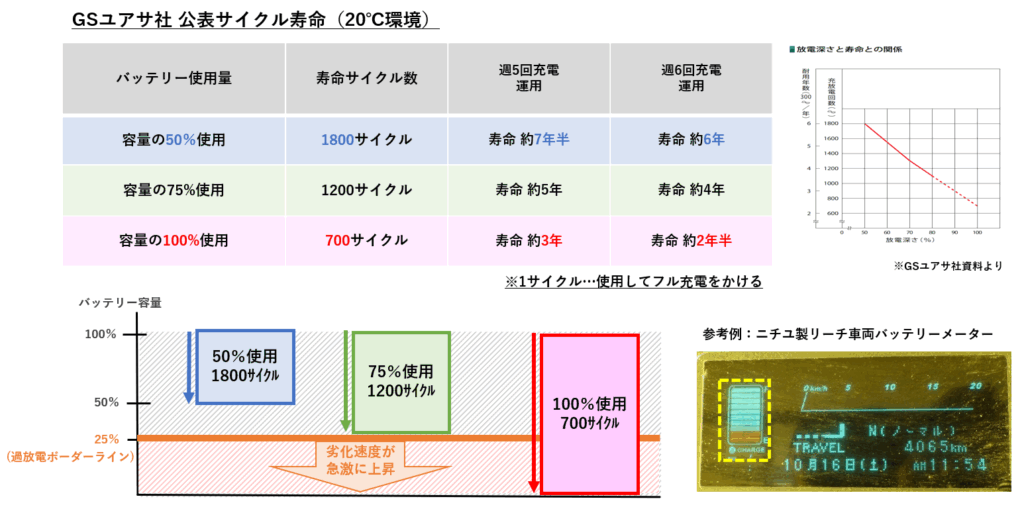

実は、バッテリーの寿命は「使用年数」ではなく放電(使用)と充電を繰り返す「サイクル数」で決まります。1サイクルとは、フル充電(100%)状態から一定量を使用し、その後に再びフル充電することを指します。しかし、100%使い切ってから充電する回数が増えるほど寿命は急激に短くなります。下記の資料は、GSユアサの公開データを基に、過放電と寿命短縮の関係をわかりやすく図式化したものです。

参照元:GS YUASA「電気車用蓄電池」(2023年)p.4 放電深さと寿命との関係

資料が示すように、バッテリーを残量ゼロ近くまで使うと寿命は半分以下に減少します。これは、鉛バッテリーの特性として残量25%以下を使用すると急速に劣化が進むためです。

また、資料内の右下にあるニチユ製のバッテリーメーターでは、10コマあるメーターのうち下2コマが赤く表示されています。この赤い部分は「残量が少ないこと」を示すだけでなく、このゾーンを使うと過放電であるという意味も持っています。

なお、よく「バッテリーの寿命は4~5年」と言われるのは、75%使用してからフル充電する運用を前提にした場合の目安です。

そこで、バッテリーに優しく、かつ現実的に実行しやすいのは「50%使用してから充電する運用」です。この方法なら、75%放電運用に比べて約600サイクル(およそ2~2年半)も長く使用でき、結果として交換コストの削減にもつながります。

バッテリー寿命が短くなる運用と防止策

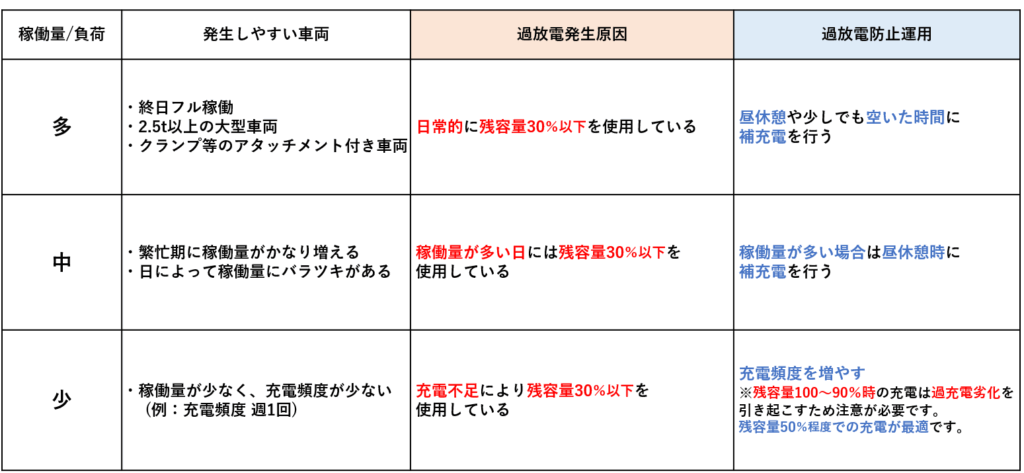

フォークリフトの稼働量や負荷に応じて、過放電を防ぐための運用方法は異なります。

各車両の使用状況に合わせて、最適な運用を行うことが重要です。

過放電はすべての車両に起こりうる問題ですが、特に発生しやすい条件を持つ車両があります。

下記の資料では、過放電が起きやすい車両の特徴と有効な防止策をまとめています。

資料が示しているように、2.5トン以上の大型車両やクランプなどのアタッチメントを装着した車両、終日フル稼働する車両は、標準車両に比べてバッテリーの消費量が多く、バッテリー寿命が短くなりがちです。

寿命が縮む大きな原因は、残量25%以下まで使用してしまうことにあります。このような車両では、昼休憩や隙間時間に短時間の補充電を行うことが効果的です。

補充電を取り入れることで、残量25%以下の使用を避けられるため、現状の運用よりも寿命を延ばすことができます。

逆に、稼働が少なく充電頻度が少ない車両も注意が必要です。

充電日当日まで充電せずに使用すると、結果的に残量25%以下まで使用してしまうことが多く、これも寿命を縮める要因となります。こうした場合は、充電を1日前倒しする、あるいは残量の50%を目安に充電へ切り替える運用が有効です。

運用ルールを見直すだけで、バッテリーへの負担を大きく減らせます。

過放電させないために

過放電を防ぐ運用ポイント

過放電が起こると、本来であれば75%放電で充電する運用なら得られるはずのサイクル数(1200サイクル)よりも約500サイクル少なくなってしまいます。

一方で、過放電を避け、50%放電した時点で充電する運用に切り替えると、最大で1100サイクルも多く使用できる可能性があります。

つまり、これまで約3年(700サイクル)しか使えなかったものが、約7年半(1800サイクル)まで延ばせるのです。

ただし注意点として、もともと放電深度が高い運用(使い切りに近い運用)を続けていた場合、運用を変えても1800サイクルまでは到達しません。

それでも、現状よりも放電深度を低くする工夫をすることで、寿命を確実に延ばす効果が期待できます。

ポイントは次の通りです。

- バッテリー残量を25%以下まで減らさない

メーターが赤ゾーンに入る前に充電を開始することが大切です - 稼働量や負荷に応じた充電計画を立てる

長時間稼働する車両は途中で補充電を行い、過放電を防ぎます。 - 車両ごとに最適な運用ルールを設定する

同じフォークリフトでも稼働環境や使用時間がそれぞれ違うため、現場ごとにルール化すると効果的です。

過放電を防ぐ運用に切り替えることで、バッテリー寿命は延ばすことができます。

長寿命化はコスト削減と安定過度の両立につながりますので、まずは日常の充電週間を見直すところから始めてみてください。

過放電しないことで得られるメリット

過放電を防ぐ運用を取り入れることで、大きなメリットが得られます。

過放電しない運用を続ければ、寿命は大幅に伸び、従来の2倍以上の使用も十分に現実的です。

その結果、運用を変えることで次の3つの大きな効果が期待できます。

- バッテリー寿命の延長

計画的な充電により、寿命を従来の2倍以上に延ばせる可能性があります。 - コスト削減

交換サイクルが延びることで、バッテリー交換コストを大幅に抑制。 - 現場の安定稼働

予期せぬバッテリー切れを防ぎ、業務中断リスクを低減。

このように、充電の運用を変えるだけで、「寿命・コスト・稼働」の面において効果を発揮します。

まとめ

過放電劣化は、バッテリーの寿命を大幅に縮める最大の原因です。

ご紹介した、「バッテリー残量25%以下を使用しない」「補充電を計画的に行う」「車両ごとに運用ルールを設定する」といった基本を徹底することで、劣化を抑え寿命を大幅に延ばすことができます。

バッテリー寿命を延ばすことは、交換費用の削減に直結します。

もし「交換サイクルが早すぎる」「コストを抑えたい」と感じている方は、まずは使用状況を点検し、過放電が起きていないか確認してみてください。

弊社では現場の状況に応じた最適な運用アドバイスも可能です。

日々のちょっとした工夫が、大きなコスト削減と安定した現場運用につながります。

ご相談ください

当社は、バッテリー寿命延命装置「IchouSystem」の販売に加え、フォークリフトのバッテリー運用を可視化・見直すことで、寿命を延ばす支援サービスを手掛けています。

バッテリーの劣化は、必ずしも「製品の性能」だけで決まるものではありません。

充電方法、充電タイミング、過放電の有無、日々の使われ方――こうした運用の積み重ねが、寿命を大きく左右しているケースが多く見られます。

そこで当社では、フォークリフトの使われ方や充電運用を多角的に整理・評価するFOSA(Forklift Operation Status Assessment)診断サービスを提供しています。

FOSAでは、現場ヒアリングをもとに「どこに負荷がかかっているのか」「何を優先的に見直すべきか」を明確にし、延命につながる具体的な改善ポイントを可視化します。

「バッテリーの寿命が早い原因を知りたい」

「今の運用が本当に適正なのか判断できない」

「延命装置を導入する前に、まず現状を整理したい」

このようなお悩みをお持ちでしたら、まずはFOSA診断からお気軽にご相談ください。現場の実態に即した形で、最適な改善の進め方をご提案いたします。