「液面センサー」の落とし穴とは?バッテリーの補水管理を現場で正しく行う方法を徹底解説

はじめに

フォークリフトのバッテリー管理において、「液面センサーがついているから安心」と思っていませんか?

確かに、液面センサーは補水のタイミングを知らせてくれる便利な装置です。

しかし、それを過信すると液枯れ*を見逃し、バッテリーの寿命を著しく縮める原因になります。

この記事では、液面センサーの仕組みと限界、そして日常点検で本当に見るべきポイントを解説します。

液枯れ*:バッテリー内部の電解液が極端に減り、電極が露出した状態であり、性能低下や焼損、寿命短縮の原因になります。

この記事のポイント

この記事では以下のポイントを解説します。

・よくある液枯れトラブルの原因とは?

・適切な補水管理がバッテリー寿命を左右する

・補水管理の3つのポイント

「気づいた時にはすでに手遅れだった…」とならないように、ぜひこの記事で正しい管理の知識を確認してみてください。

よくある液枯れトラブルの原因とは?

センサーがあっても液枯れが起こってしまう

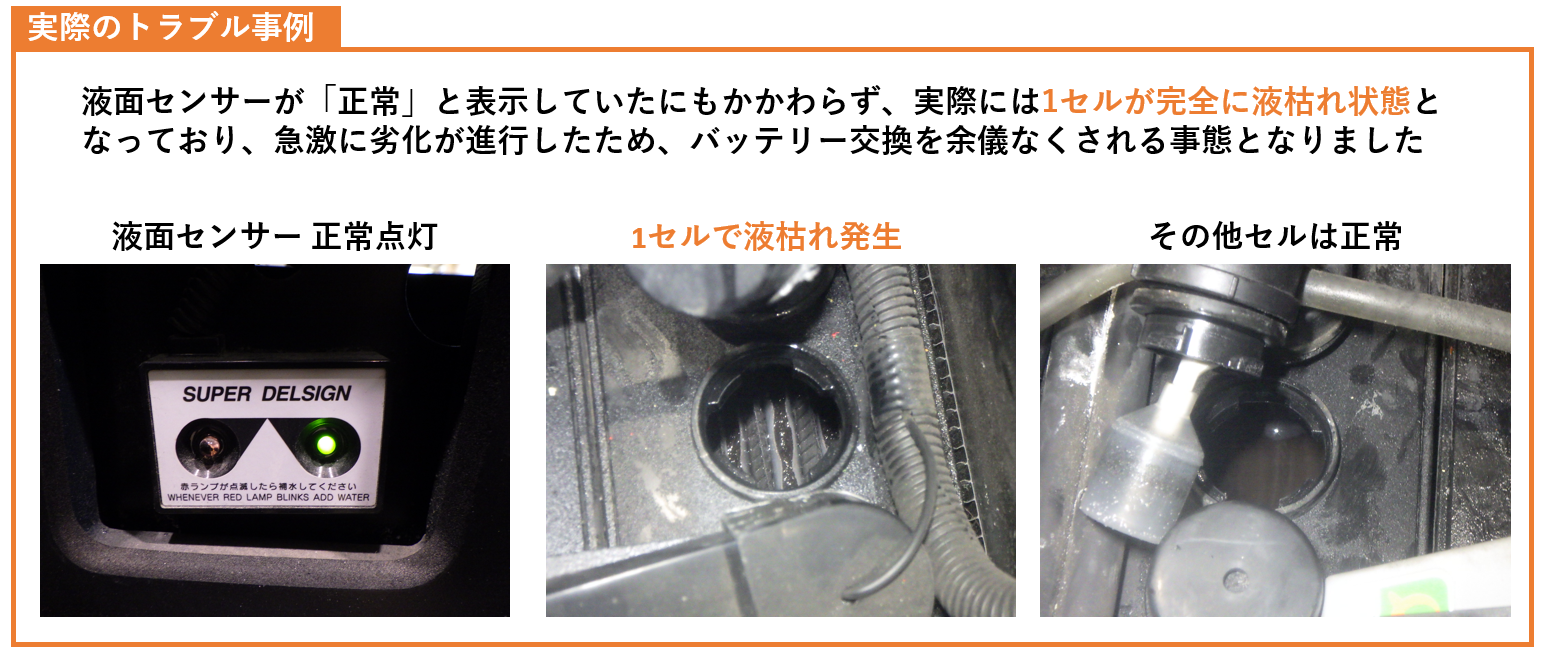

液枯れは、「液面センサーをつけていたのに起きてしまった」という声が多いトラブルです。

これは、液面センサーが1セル(単セル)しか監視していないことが主な原因です。

そのセルだけ液面が正常でも、ほかのセルで液面が著しく下がっていることがあります。

実際、「センサーは反応していなかったのに、別のセルで液枯れしていた」という事例は少なくありません。

液面センサーはあくまでも補助的な確認手段です。

これに頼りきりの管理では、全体の液面低下を把握できません。

適切な補水管理がバッテリー寿命を左右する

液面センサーは便利な装置ですが、安全な管理はできません。

「ついているから大丈夫」と油断してしまうと、ほかのセルの液枯れを見逃すリスクがあります。

液枯れは、一度でも発生するとバッテリー内部の電極が酸化・劣化し、性能の回復はほぼ不可能になります。

このようなトラブルを防ぐには、液枯れを未然に防ぐ運用=予防管理が重要です。

補水管理の3つのポイント

①目視による全セルの確認を習慣化

液面センサーに頼らず、すべてのセルの液面を直接目視で確認することが重要です。

全セルの液面に差が生じているケースはよくあるため、この習慣がトラブル予防に直結します。

②高温期は補水頻度を上げる

夏場や気温の高い環境では、バッテリー内部の電解液が蒸発しやすくなります。

そのため、通常よりもこまめな補水管理が必要です。

・春~夏は「週1回」から「週2回」の点検に切り替える

・気温と充電回数に応じて点検頻度を見直す

③管理ルールを明文化し、属人化を防ぐ

「点検したつもりだった」というあいまいな運用は液枯れの原因になります。

これを防ぐには、補水管理のルールを明文化し、属人化を避けることが効果的です。

例:点検タイミング:毎週月・木の充電後

担当者の明確化:固定担当者またはローテーション制

記録の仕組み:紙のチェックリストやデジタル管理表の活用

この3つの管理ポイントは、「液面センサーだけでは守れないバッテリー寿命」を守るために欠かせない基本動作です。

バッテリーは高価な消耗品であり、交換時のコストや作業停止リスクを考えれば、日々の手間を惜しまないことが最も懸命な選択です。

まとめ:液面センサーに頼らず、点検習慣をつけましょう

バッテリーの寿命を守るためには、以下の3点を日常業務として徹底することが最も効果的です。

・すべてのセルを目視で定期確認する

・高温期には補水頻度を増やす

・補水管理をルール化し、属人化を防ぐ

液面センサーに「任せる」のではなく、点検の手間をかけて「守る」意識こそが、バッテリーを長持ちさせ、トラブルを防ぐ最善策です。

ご相談ください

当社は、バッテリー寿命延命装置「IchouSystem」の販売に加え、フォークリフトのバッテリー運用を可視化・見直すことで、寿命を延ばす支援サービスを手掛けています。

バッテリーの劣化は、必ずしも「製品の性能」だけで決まるものではありません。

充電方法、充電タイミング、過放電の有無、日々の使われ方――こうした運用の積み重ねが、寿命を大きく左右しているケースが多く見られます。

そこで当社では、フォークリフトの使われ方や充電運用を多角的に整理・評価するFOSA(Forklift Operation Status Assessment)診断サービスを提供しています。

FOSAでは、現場ヒアリングをもとに「どこに負荷がかかっているのか」「何を優先的に見直すべきか」を明確にし、延命につながる具体的な改善ポイントを可視化します。

「バッテリーの寿命が早い原因を知りたい」

「今の運用が本当に適正なのか判断できない」

「延命装置を導入する前に、まず現状を整理したい」

このようなお悩みをお持ちでしたら、まずはFOSA診断からお気軽にご相談ください。現場の実態に即した形で、最適な改善の進め方をご提案いたします。